张杰是一名好歌手吗?

这个问题本身其实没有太多意义,任何一名歌手的“好与不好”都不能脱离特定语境去讨论,张杰作为内娱著名歌手,有深度拥趸,自然也有非议。

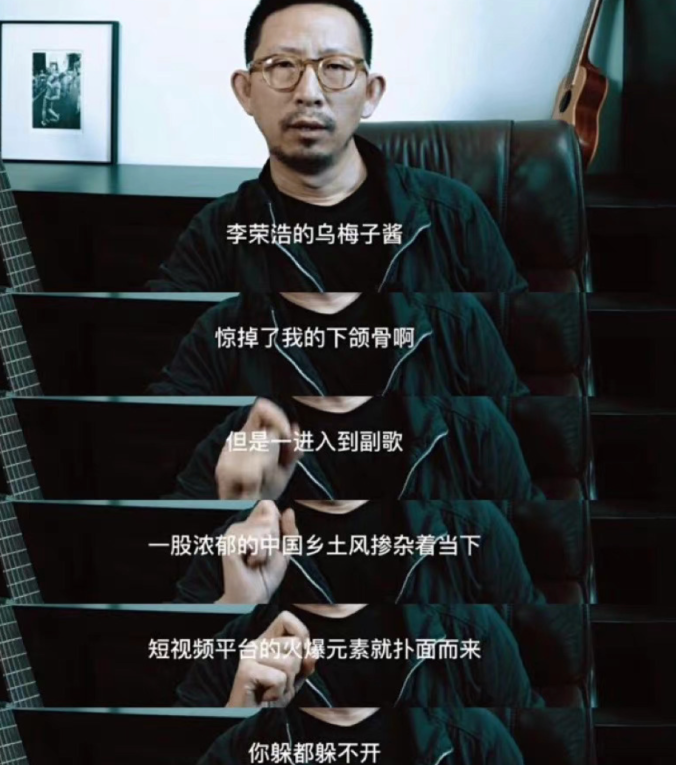

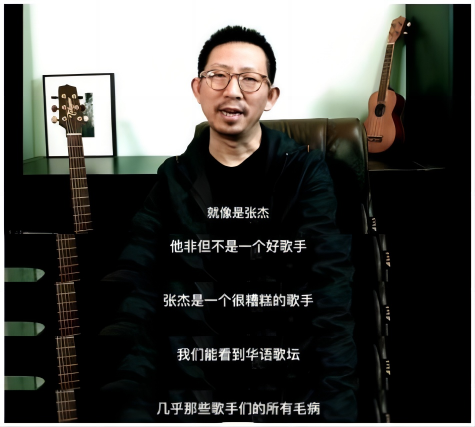

最近,知名乐评人丁太升很直截了当地说,张杰不能算一个好歌手,甚至是一名糟糕的歌手,汇聚了华语乐坛众多歌手的毛病,虽然有辨识度、也能飙高音,但在声音的处理上过度使用技巧,而他的技巧并没有为作品情绪服务。

同样被批评炫技的还有关喆、孙楠,最惨的还是薛之谦,因为“没有技巧”,不配和前面三位歌手放在一起比较……

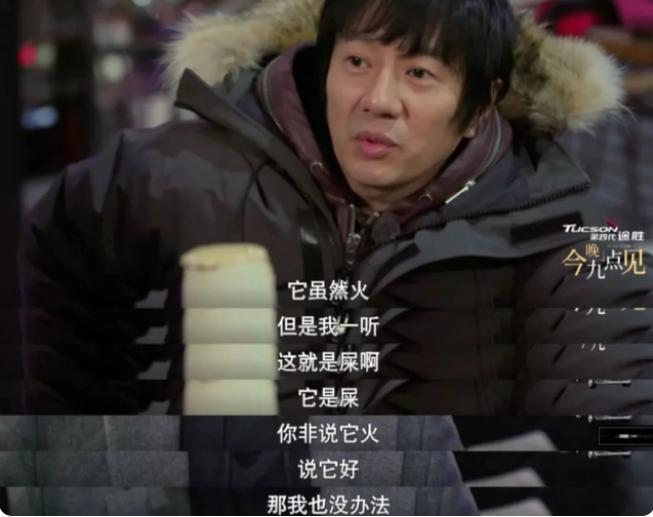

评论中出现了不少耳熟能详的网络梗,比如张杰“土得掉猹”,又比如乐坛上一些歌手的“油腻”,最后批评了强的rap段落和戏腔破坏作品完整性……看完以后有人频频点头:这就是华语乐坛的问题所在呀!

不可否认,当下的音乐是存在诸多弊病。

然而有一个问题,不知道各位想过没有:丁太升做的这个豆瓣、云音乐评论区合集版评论,就是我们这个时代的乐评吗?

一、张杰的“塑料音乐”,与丁太升的“塑料乐评”

大家都是明眼人,视频的“流量属性”拉满是很明显的。以回应抖音网友开头,作者就摆明车马要这波“下沉流量”了。

实际上,丁太升聪明地找到了一个切入角度:

去评论张杰这样一位总是有热度,而且路人舆论风评略偏向负面的歌手。

这样,路人点赞一波流量,粉丝“反黑”吃一波流量,路人情绪反弹再有一波流量,实现流量长尾,最好的情况是一波未平一波又起,最后还拉到了路人好感,博一个‘敢说’的名声,不怎么损失声誉。

流量思维在这个时代谈不上是过错,但这样过于迎合受众情绪的乐评,无疑也脱离了“音乐评论”的初衷和本质。

丁太升说张杰的烟酒嗓质感上并不“金属”,而是塑料的,这有道理。但换一个视角看,音乐有塑料的,评论当然也有。塑料音乐配上塑料乐评,反复套娃,这个圈子会越来越好,还是越来越坏?

群众对张杰的吐槽由来已久,这个话题当然也有一定的讨论价值。但问题是,专业乐评人究竟该如何评价歌手?

油腻也好、猹也好,谢娜的“裙带关系”也好,都是饭圈旧梗。乐评跟在饭圈后面,这种情况本来就不健康。

为了让旧梗出效果,视频加入了别的效果,比如对张杰的油量做了分档形容:“三天没洗的脸、炖完肉没洗的锅、石油工人来不及洗的工作服”……

但从头到尾,丁太升并没有确切说明“油”的本质是什么,而是一掠而过,又批评张杰土得掉猹、没有审美去了。

整体而言,整个视频更像是来自“新知博主”或者“网红”,而非乐评人。

如果说张杰的问题是技巧太多,缺乏感情,那丁太升的问题就是“全是感情,没有技术”——而技术,恰恰是乐评人和普通群众之间最本质的壁垒。

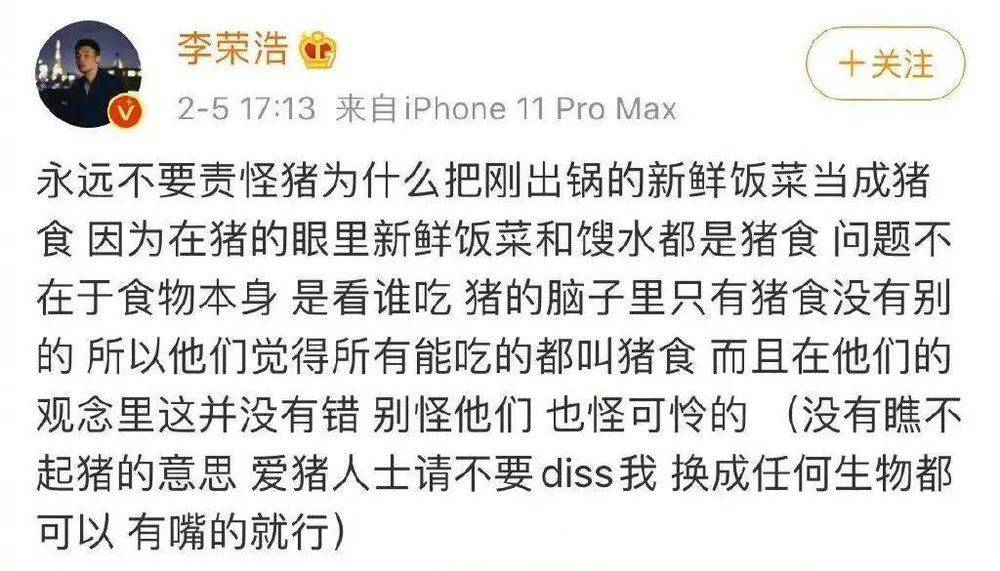

丁太升批评李荣浩《乌梅子酱》过于迎合下沉市场。但本质上,丁太升和李荣浩是“同路人”。

二、去中心化的音乐,断档的乐评人群体

当然,有些事情其实并不该由丁太升负责,他也负不起这个责任。

甚至我在这里根本不敢写“丁太升不是一个专业乐评人”——问题很具体也很现实:如果丁太升不是专业乐评人,谁又是呢?

你可以批评丁太升学历低、不是真正的学院派、追逐流量不讲技术……然而华语乐坛的大问题并不是丁太升或者哪个评论者如何如何,而是我们缺乏一个评判流行音乐的价值体系。

学院派在美声、民族等小众领域圈地自萌,上一个时代的流行音乐逐渐失去了“流行”这个核心属性,那些真正与受众广泛接触的音乐,实际上没有“乐评人”。

这其实不完全是坏事,至少“听歌群众”们因此有了充分的自决权。

互联网让大型唱片集团、专业制作人为核心的“旧制度”迅速瓦解。以往象征权威的奖项、榜单不说狗都不理,至少变得非常尴尬。

更吊诡的是,因为饭圈文化的降维打击,原本作为金标准的“传唱度”被数据严重污染了。

世界上真理有很多,自然传播永远干不过粉丝打榜是其中一个。唱片电子化只是打榜横行的原因之一,资本赋予了饭圈极强的行动力和高度组织化的结构,这才是饭圈“战斗力”的核心要素,即使是发行实体唱片,也可能被死忠粉集资买断。

君不见隔壁日本AKB·48当红时,捆绑AKB总选成绩的唱片、单曲长期霸榜。平成三歌姬唱得再强,不如粉丝送偶像登顶的决心强。

内娱也是一样。即使是真天王周杰伦一度号称“逆袭”某流量,给年轻人上了一课。仔细想想,不也是因为组织起来,把中老年人拖进超话打卡,才用饭圈魔法才打赢了吗?

某种意义上,当年周杰伦打榜赢了,才更说明在奖项与销量竞争中,爱豆不可战胜。

而正牌歌手、制作人们组成的“失败者联盟”内部,也缺乏基本的评判标准。

可以说这十几年来,华语音乐真正实现了“去中心化”,换言之,华语流行音乐的创作虽然有诸多束缚,但听众在选择上却很自由,几乎不受“主流审美”影响——

因为我们基本上就没有“主流审美”这个东西,真正“主流”的晚会国家队,被自动隔离在了流行之外,就像李谷一每年春晚出来接受一次“真艺术家”的顶礼称赞,剩下的时间她在流行音乐视野里是几乎不出现的。

音乐评论也是一样,你在网易云音乐的评论区里悲秋伤春,就是乐评了——这本来也没错,从没有人说过,只有深谙乐理才叫乐评。

问题是,专业评论呢?

学术期刊是评论,音乐APP留言区也是评论,这两类评论之间,目前我们只能看到耳帝、丁太升这样少数的“半野生”评论者,迟斌有时也跳出来说两句。

他们都有着自己的风格,也有相应的受众,但填补不了学术和随手留言之间巨大的空白。

在这样“去中心化”以后的评论旷野中,控制舆论声量的手段横行无阻,而一些投机主义的乐评人则乘机大发流量财。

就像有一个神奇的职业叫“虚拟货币分析师”,总是用似是而非的金融术语去分析狗狗币、屎币、以太币的走势……

其实这些币哪有什么经济规律,资金做局,交易站还能拔网线,割韭菜而已,有什么江湖道义。

而华语乐评要做的正是,填上这片巨大的空白地带,为流行音乐构建价值导向,为听歌的民众建立评判标准,这是当前的乐评努力的方向,但也是亟需突破的困境。

三、中国音乐市场,等待重建独立音乐评论

华语音乐“去中心化”已然是事实,各个垂直细分音乐类型,是真的很垂直……

重金属和轻摇滚都尿不到一个壶里去,民谣艺人背着不同的吉他,粉丝还要相互鄙夷对方“不是真民谣”……这大概也是“广谱乐评”很难存在的原因之一。

所以耳帝也好,丁太升也罢,他们的生态位确实有点难以把握。

一方面,评论不能离开受众太远。别说音乐期刊式微,就算刊物不停办,也很难靠稿费支持哪怕是温饱的生活,所以如果完全没有流量,“乐评人”大概率要饿死在出租屋里。

如今的现实是,歌手/制作人或者产业相关人员兼职乐评成为主流,比如各类音乐节目中的“导师”和专业投票人,很大程度上是在履行“乐评”的职能。

这倒也不是不行,至少他们的专业性足够令人信服,唯一的问题是:这样的评论是很少考虑“听众”感受的。节目是剪辑过的没错,但导师和评委们浮夸的惊叹、捏着鼻子喊好,就算经过剪辑,还是肉眼可见。

自家艺人必须好,前辈不敢得罪,同门师兄弟的面子也要给……就说张杰吧,丁太升批评得也算有道理吧,他在湖南卫视唱歌,林志炫等一众歌手还不是要被深深震撼,大为赞叹?

所以丁太升的“流量取向”并不能说是错的,评论确实要背靠大众,才能具有一定的独立性。

但同时,如果只说大众爱听的,观众骂谁油就跟着骂,这大概也不能算是什么独立评论,毕竟观众要看的归根结底还是具备一定专业性的评价,如果纯粹是找附和者,加个微信群就可以了,何必要有乐评人?

互联网时代的音乐过于扁平化,歌手与听众在APP实现了“直连”,从根本上挤压了乐评的生存空间。

艺人经纪公司在各个领域同步推进“饭圈化”,也让原本正常的褒贬、评析变成了“控评战争”的战场,这都是乐评生存发展的不利条件。

中长期来看,我们相信,“独立评论”已然有存在的空间和必要。参考大多数消费领域,都有类似的生态位,体育项目有IP站、香水有香评人、电子产品有测评机构……

而音乐当前仍处在一个产业变革的过渡期,尚未建立起相应的“评论人—评价机构”系统。

现阶段会有“媚粉”的乐评人,也会有“恰饭”的乐评人,这都很正常,也是产业评价体系发展没法避免的阶段。

行业各方也在进行专业榜单的探索,例如网易云音乐的“硬地原创音乐榜”和腾讯音乐刚推出的第一届“浪潮音乐大赏”。

我们仍然期待,暂时的艰难和混乱过去以后,逐渐完善的乐评体系浮出水面。

那时候人们会在乐评中看到“大数据模型”和人文主义分析,将“土得掉猹”的“每一只猹”解剖得明明白白,告诉我们土在哪里,油在何处,而不是全程与抖音网友激情对线。

只是希望这一天,不要太久。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人