建筑行业ISO9001技术应用认证全流程解析

来自创业知识 内容团队

2025-08-27 14:21:44

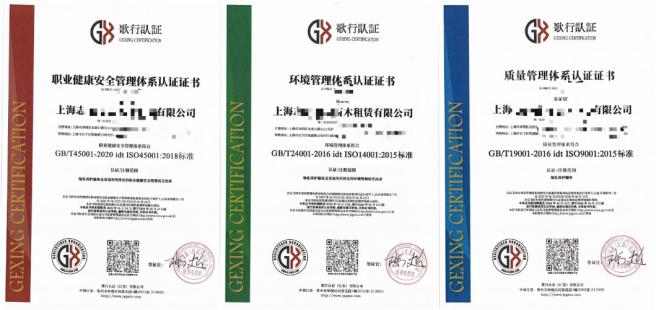

建筑行业ISO9001技术应用认证将质量管理体系与数字化技术深度融合,旨在通过标准化管理提升工程品质,

建筑行业ISO9001技术应用认证将质量管理体系与数字化技术深度融合,旨在通过标准化管理提升工程品质,推动智能建造发展。本文从政策背景、认证条件、技术实施、审核要点及行业趋势等维度展开分析,为建筑企业提供操作指南。

一、政策背景与技术驱动

- 行业标准升级

住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确,到2025年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准,并要求重点企业通过ISO9001等国际管理体系认证,构建“质量+技术”双轮驱动模式。 - 智能建造政策支持

多地出台补贴政策,如成都对通过ISO9001认证且应用BIM技术的项目给予50万元奖励,深圳将认证与智能建造试点企业评选挂钩,推动行业数字化转型。

二、申请认证基础条件

- 企业资质要求

- 具备建筑工程施工总承包资质,注册时间满三个月,近1年内无重大质量事故。

- 提供住建部门出具的守法证明及ISO9001认证申请表。

- 管理体系建立

- 按ISO9001:2015标准建立质量管理体系文件,包括《质量手册》《程序文件》《作业指导书》等,且运行满三个月。

- 需额外制定《技术应用管理制度》,明确BIM建模、物联网部署等环节的控制要求。

- 技术设备配置

- 施工项目需配备BIM建模软件、智能测量仪器、环境监测传感器等设备。

- 装配式建筑项目应采用预制构件生产管理系统,实现设计-生产-施工数据互通。

三、认证实施关键环节

- BIM技术深度应用

- 建立项目全周期BIM模型,整合结构、机电、装修等专业数据,生成碰撞检测报告及施工模拟动画。

- 通过BIM平台实时更新质量检查记录,确保与ISO9001体系文件一致。

- 物联网与大数据管理

- 部署智能传感器监测混凝土温度、模板垂直度等关键指标,数据自动上传至质量管理系统。

- 利用大数据分析历史质量数据,生成《质量趋势报告》,指导工艺优化。

- 文件与数据对接

- 编制《技术应用管理手册》,明确BIM模型交付标准、物联网设备校准周期等要求。

- 通过“全国建筑市场监管公共服务平台”上报技术实施数据,确保可追溯性。

四、现场审核重点事项

- 体系文件审查

审核组将核查《质量手册》中是否包含技术应用专项条款,如《BIM实施流程》《物联网设备操作规范》等,确保与ISO9001的“过程方法”“持续改进”原则契合。 - 技术流程验证

- 检查BIM模型是否涵盖全部施工环节,模型精度是否符合《建筑信息模型应用统一标准》(GB/T 51235-2017)。

- 验证物联网传感器是否实时上传数据,异常报警是否触发应急预案。

- 数据合规性检查

随机抽检技术实施记录,验证BIM模型版本、传感器校准报告是否与上报平台一致,并检查技术文件审批流程规范性。

五、技术应用与持续改进

- 数字化工具升级

- 引入AI算法优化施工计划,如通过机器学习预测混凝土养护时间,减少质量风险。

- 部署AR技术辅助现场验收,扫描构件二维码即可查看全生命周期质量数据。

- 绿色技术融合

- 结合ISO14001环境管理体系,通过BIM模拟能耗分布,优化临时用电方案,降低碳排放。

- 采用装配式建筑+光伏一体化技术,提升项目绿色星级评价。

- 行业趋势响应

- 关注住建部“机器代人”试点政策,提前布局智能施工设备(如测量机器人、混凝土整平机器人)的应用。

六、地方补贴与实操建议

- 补贴标准与申请

- 成都对通过ISO9001认证且BIM应用达L300级的项目给予50万元奖励,深圳将认证与智能建造试点企业评选挂钩,提供最高200万元资金支持。

- 通过“省建筑市场监管平台”提交申请材料(含认证合同、发票、技术应用证明等),审核通过后60个工作日内到账。

- 实操技巧

- 选择具备“智能审核”能力的认证机构,避免因技术术语偏差(如“LOD400模型”“IoT平台”)导致文件驳回。

- 采用数字化工具(如广联达BIM+PM系统)实时生成质量看板,确保12项过程能力指数符合要求。

- 风险预警

未通过认证或违规企业将面临资质降级、政府项目禁入等处罚,建议优先选择接入“CIM城市信息模型平台”的服务商。

建筑行业ISO9001技术应用认证通过体系化管理与技术创新的结合,推动工程质量与效率双提升。企业需将数字化工具融入全生命周期管理,以认证为抓手构建智能建造核心竞争力,共享行业转型红利。

创业萤火服务平台

400-1131-696

Copyright 2021 yinghuodd.com All rights reserved 皖ICP备2020017053号-1

安徽萤火点点信息科技有限公司 地址:安徽省合肥市政务文化新区栢悦中心2412室

违法和不良信息举报电话:0551-63844003举报邮箱: jubao@yinghuodd.com